LE LANGAGE MUSICAL

Histoire du langage musical : Anne Cœurdevey

https://www.iremus.cnrs.fr/sites/default/files/aclangage_musical_1.pdf

INTRODUCTION

En 1908, Arnold Schoenberg rejette la tonalité et élabore un langage nouveau. Il décide d’un nouveau langage.

Pourtant, avant lui, tout le monde se soumettait à ce langage établi depuis si longtemps, avec vocabulaire et syntaxe, même si ces derniers ont été malmenés très souvent.

Jusque-là, comme toute langue qui ne cesse d’évoluer (on rajoute des mots au dictionnaire chaque année sans en changer les fondements), les compositeurs, surtout au XIXe siècle, ont poussé leurs explorations à l’extrême.

Un ensemble de lois dont on ne discute pas le bien-fondé, relevant d’une « tradition » en quelque sorte immanente, mais dont les applications se plient à l’exigence de recherche des compositeurs, donnant ainsi naissance, dans la musique savante occidentale, à une longue histoire des styles musicaux : voilà précisément ce qui distingue notre histoire musicale de celle des civilisations extra-européennes, dont le langage a pu traverser les siècles et nous parvenir quasi inchangé.

Dans la tradition vocale de l’Inde du Nord, par exemple, le raga se soumet encore aujourd’hui aux règles d’une musique « classique », reposant sur un système monodique et modal qui remonte au VIIIe siècle.

On voit la différence entre les monodies occidentales du Moyen Age et la musique actuelle.

Dans cette analogie, on constate que la substance musicale est contenue dans le paramétrage mélodique : le mode (= échelle de hauteurs inscrite dans l’espace-temps musical horizontal avec hiérarchie entre les divers degrés).

Le musicien occidental a transformé le système et a basculé l’axe horizontal vers l’axe vertical, avec l’entrée en scène de la polyphonie, impliquant une dimension harmonique.

Attention cependant au parallèle avec d’autres pays (Afrique centrale, Mexique, Océanie…) qui ont aussi développé l’axe vertical. En effet, dans ces pays, les polyphonies n’entraînent pas l’altération de la nature modale du donné mélodique.

En changeant d’axe, il a fallu une nouvelle dimension structurelle ; les degrés du mode ont laissé place aux degrés de l’harmonie (tonique, dominante). C’est ce langage musical « classique » qui est encore enseigné dans les conservatoires aujourd’hui.

L’objectif est de comprendre la façon dont un langage se structure, selon une approche qui s’apparente à la démarche du linguiste.

L’ERE MODALE

1. La modalité grégorienne

Les structures initiales

Les plus anciens documents écrits : fin IXe siècle. La mémoire n’est plus seule à supporter le répertoire. Cependant, la notation neumatique les rend indéchiffrables.

A la première moitié du XIe siècle, une nouvelle écriture plus précise les remplace (portée guidonienne).

Les plus anciens documents sur lesquels peut s’exercer notre réflexion – les manuscrits notés du chant liturgique chrétien – remontent à la fin du IXe siècle ; ils témoignent de la préoccupation de ne pas laisser à la seule mémoire le soin de transmettre un répertoire de plus en plus vaste, tributaire de la tradition orale. Bien que leur notation neumatique (symbolisation purement agogique des inflexions vocales, impuissante à renseigner sur les intervalles mélodiques) les rende indéchiffrables, cet obstacle est levé par l’apparition de systèmes de notation de plus en plus précis, dont l’aboutissement (première moitié du XIe siècle) est la portée guidonienne de quatre lignes, encore en usage dans les manuels liturgiques de l’édition vaticane.

L’inconvénient, est de supprimer tout ce n’appartient pas au système diatonique. On perd les mélodies plus anciennes (juives, byzantines…)

- Certaines mélodies révèlent une structure scalaire sur cinq degrés qui est celle de l’échelle pentatonique, par exemple do-ré-fa-sol-la-(do), et tendent vers le « pentatonique hémitonique », c’est-à-dire qu’elles admettent un demi-ton de remplissage à l’intérieur des deux tierces mineures formées par l’intervalle ré-fa et l’intervalle la-do ; ce demi-ton est une note mobile, car le remplissage peut se faire par S (demi-ton)-T (ton) ou par T-S.

- La forme liturgique la plus primitive, la lecture des psaumes (psalmodie) ou des textes sacrés, correspond la forme musicale la plus rudimentaire qui est la cantillation, pure déclamation sur une seule note, mais musicalisée de diverses façons : par la formule d’intonation, par l’accentuation, qui tend à projeter vers l’aigu la syllabe latine accentuée, et par le mélisme (jubilus) qui, situé généralement en fin de phrase, confère à une syllabe privilégiée un statut purement musical, relevant de la libre invention. La cantillation s’inscrit dans un ambitus extrêmement réduit, dépassant rarement la quarte, mais organisé autour d’un degré principal, la corde de récitation, appelée aussi teneur, et cela selon trois schémas possibles d’emplacement du ton et du demi-ton : T - C - T (le C désignant la corde de récitation)/ S - C - T / T -C- S.

En replaçant ces structures initiales au sein d’une échelle pentatonique de sol à sol (sol-la-do-ré-mi) à tendance hémitonique, et en les élargissant à quatre notes, on obtient :

corde au-dessus du demi-ton : sol - la - si - DO (le demi-ton mobile indiqué en italiques) ;

corde entourée de deux tons entiers : la- do - RE - mi ;

corde au-dessous du demi-ton : do - ré - MI - fa.

Ces trois formules d’organisation peuvent alors être définies comme trois « modes » archaïques, auxquels les musicologues ont donné le nom de « cordes-mères », en raison de leur capacité à produire tous les développements mélodiques ultérieurs.

Une classification des formules mélodiques : les tonaires

D’abord un seul exécutant, des versets en trois parties (formule mélodique initiale ou intonation – récitation sur la corde – formule finale ou terminaison).

Puis la psalmodie a évolué en chant responsorial : les fidèles répondent comme un refrain pas l’antienne (A – B – A’, c’est-à-dire Antienne – Verset de psaume – Antiennte)

La simple cantillation du verset vers un chant soliste élaboré, dont l’ambitus s’est considérablement élargi, de sorte que surgissent des problèmes de cohérence mélodique : il s’agit de pouvoir passer de la fin de l’antienne à l’intonation du verset, puis de la fin de celui-ci à la réintonation de l’antienne, d’autant plus que le soliste a tendance à faire monter sa corde de récitation de plusieurs degrés (une tierce ou une quarte plus haut qu’à l’origine).

Revenir de la section B à la section A’ a donc entraîné la mise en œuvre de diverses terminaisons proposées comme autant d’alternatives, les differentiae, de façon que la note finale soit la même que la note de réintonation ; ce terme de « différence » nous est connu par son utilisation dans les tonaires.

Les tonaires constituent le premier témoignage d’une réflexion théorique sur le matériau musical, rendue nécessaire par souci de classement d’un corpus de mélodies devenu considérable.

Tonaires = catalogues regroupant les antiennes selon le ton psalmodique des versets auxquels elles sont associées ; or, dès le plus ancien de ces documents (fin du VIIIe siècle), le classement des antiennes s’effectue selon quatre types de finales, auxquelles est conférée une dénomination empruntée (grâce à une circulation d’ouvrages favorisée par la renaissance carolingienne) à la théorie byzantine : protus, deuterus, trituset tetrardus.

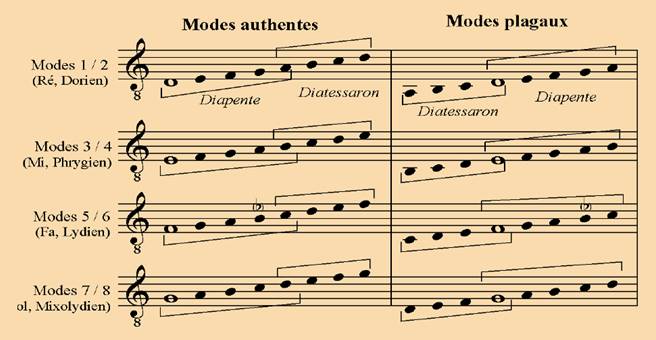

À l’intérieur de ces quatre catégories, une subdivision distingue les tons authentes et plagaux – une distinction sur laquelle nous reviendrons –, et un sous-classement s’exerce sur les différences. Et bien qu’il s’agisse d’un simple catalogage de titres, sans notation musicale, l’identification des mélodies renvoie à la note correspondant aux quatre finales désignées : ré pour le protus, mi pour le deuterus, fa pour le tritus, sol pour le te-trardus.

Ces quatre degrés sont compris comme la matérialisation d’un emplacement de finale au sein de quatre formules mélodiques dont l’ambitus s’étend de la seconde inférieure à la tierce supérieure à cette finale :

– protus : do - RE – fa ;

– deuterus : ré - MI - sol ;

– tritus : mi - Fa - la ;

– tetrardus : fa - SOL - si.

Par là même s’explique la limitation à ces quatre types d’échelle, car les trois degrés restants, La, Si et Do, sont en situation de réplique, à la quinte supérieure, respectivement de Ré, Mi et Fa.

On conçoit aisément que cette classification, réservée en principe aux seules antiennes, ait été par la suite élargie à l’ensemble des chants liturgiques.

Il faut aussi parler des considérations rythmiques. En effet l’importance donnée aux notes structurelles, que l’on peut concevoir comme des notes « lourdes », ne peut qu’être renforcée par un allongement de leur durée, tandis que les notes ornementales, « légères », se conçoivent naturellement comme un groupement de valeurs rythmiques plus petites – dans quelle proportion, c’est ce qui restera toujours impossible à déterminer.

Quoi qu’il en soit, et malgré sa part d’arbitraire, la classification opérée par les tonaires a une grande importance en ce qui concerne l’avenir de la musique occidentale, car, étant devenue objet d’étude dans l’instruction musicale, elle va par la suite conditionner les processus de création, en particulier aux XVe et XVIe siècles.

FOCUS SUR GUIDO D’AREZZO

|

Après Alia musica, les deux plus importants traités exposant le système des huit modes sont le Micrologusde Guido d’Arezzo (vers 1025) et le Dialogus de musica, dont l’auteur doit probablement être situé dans la mouvance de Guido. C’est en particulier dans ce dernier ouvrage que se rencontre l’affirmation, source d’approximations comme on vient de le voir, mais reprise par la plupart des traités : « Un ton ou mode est le principe qui distingue tout chant par sa finale ».

Solfège et solmisation

Désignation des hauteurs, sans laquelle il ne peut y avoir de solfège.

Vers 900, Hucbald de Saint-Amand avait repris, en l’adaptant à l’octoéchos, la structuration du système grec sur une échelle de double octave, où chaque degré est désigné d’un nom particulier (proslambanomenos, hypate, mese, etc.). À côté de la nomenclature grecque apparaît alors une nouvelle désignation des degrés, la nomenclature alphabétique, de A à G, telle qu’elle est encore en usage dans les solfèges allemand et anglo-saxon.

Prenant en compte la notion de registre, les traités ultérieurs situent ces degrés sur une échelle de trois octaves plus une note grave, depuis le sol1, (G) désigné par le gamma majuscule grec, Γ, jusqu’au la4, d’où le nom de Gamut donné à cette échelle. Dans le premier tiers du Xe siècle, Odon de Cluny donne à la double octave (correspondant à l’étendue des tessitures de voix d’hommes et d’enfants requises pour le chant liturgique) sa structuration particulière, comportant une note mobile, le « b » mollis ou quadratus (dont on notera qu’il n’apparaît pas dans l’octave grave) :

C’est ici qu’intervient l’innovation attribuée à Guido d’Arezzo : le concept d’hexacorde

La solmisation est une technique qui en elle-même n’affecte pas la nature du système modal, et à ce titre son exposé pouvait ne pas paraître indispensable ; cependant, de par la nature même de l’hexacorde, défini par l’emplacement du demi-ton, elle témoigne d’un mode de pensée qui est indissociable de ce système, et c’est pourquoi nous la verrons disparaître (avec l’introduction de la syllabe si) à peu près en même temps que, dans la conscience des compositeurs, les considérations de structuration de l’octave modale font place aux nécessités de la structuration harmonique.

2. L’avènement de la polyphonie

Le répertoire grégorien a évolué :

Apparition de certains embellissements, de tropes, de mélismes, et finalement la pratique polyphonique qui apparaît comme la duplication du chant, en simultanéité, à une hauteur différente du chant initial.

La polyphonie apparaît dès le VIIième siècle (peut-être pratiquée déjà avant), et est décrite dans le Musica Enchiriadis. La technique s’appelle « organum » et peut prendre différents aspects de deux mélodies superposées : la mélodie de base nommée vox principalis et la voix de doublure, vox organalis.

Le cas le plus simple est la doublure à l’octave, (pratique naturelle quand chantent hommess et femmes ou enfants).

Puis vient l’organum à la quinte ou à la quarte.

Mais ce procédé fait apparaître le triton (proscrit). S’en suivent alors des mouvements pour y échapper. La polyphonie moderne naît par souci théorique : c’est la naissance du contrepoint (Guido d’Arezzo).

Les premières règles d’écriture apparaissent : Jean d’Afflighem. Mouvements contraires, durées différentes.

3. Le contrepoint : sa nature, son évolution

Principes de base

Technique de composition à deux parties, ce qui en fait un processus distinct d’une part de la composition par succession purement linéaire, mélodique, et d’autre part des enchaînements harmoniques tels qu’on les enseigne dans les classes d’harmonie des conservatoires.

Cette technique reçoit au début le nom de « déchant » (discantus), puis, à partir du XIVe siècle, celui de contrepoint (contrapunctus, punctus contra punctum).

Or l’évolution de l’organum fait apparaître très tôt des compositions à plus de deux voix (organa triples et quadruples de Léonin et Pérotin). La contradiction n’est qu’apparente, car il importe de bien se pénétrer de ce principe essentiel : jusqu’à l’avènement de la pensée harmonique, toute composition polyphonique, quel que soit le nombre de ses parties, est conçue comme procédé contrapuntique, impliquant deux voix et deux seulement, et qu’il suffit d’appliquer autant de fois que nécessaire, selon le nombre des parties.

L’essentiel de cette technique peut se résumer ainsi : comment, dans une progression mélodique, combiner chaque note avec une autre de façon à produire une deuxième progression, entendue en simultanéité (point contre point), et cela en tenant compte de deux principes :

a) quelle sorte de sonorité doit faire entendre l’intervalle harmonique ainsi produit ;

b) quel sorte de mouvement doit régir le passage d’un intervalle à l’autre.

C’est vers le milieu du XIIIe siècle qu’est apparue la définition des deux formes que peut prendre le Zusammenklang dans un intervalle : consonance ou dissonance.

Parfaites : |

Moyennes : |

Imparfaites : |

Dissonances |

||

Parfaites : |

Moyennes : |

Imparfaites : |

Vers le milieu du XIVe siècle, et en tenant compte à la fois de la théorie, c’est-à-dire des renseignements fournis par les traités, et de la pratique, c’est-à-dire de l’analyse des œuvres (Philippe de Vitry, Guillaume de Machaut, mais aussi bien les polyphonies anglaise et italienne), on constate qu’une nouvelle simplification s’est opérée, car la catégorie « imparfaite » n’existe plus que pour les consonances : tout ce qui n’est pas consonant est dissonant, et le nouveau classement, dont on peut dire qu’il a traversé les siècles, s’établit donc comme suit : - consonances parfaites : unisson, quinte, octave (et la douzième, redoublement de la quinte au-delà de l’octave) :

- consonances imparfaites : les deux tierces et les deux sixtes, majeures et mineures (et la dixième, redoublement à l’octave de la tierce);

- dissonances : les deux secondes, la quarte, la quarte augmentée ou quinte diminuée, les deux septièmes (et les redoublements de ces intervalles au-delà de l’octave : la neuvième, majeure et mineure, la onzième, etc.)

Technique de base

Il faut enchaîner tout cela (contrepoint) avec variété dans l’harmonie. L’idéal, c’est enchaîner en variant les consonances et dissonances. Unisson – tierce – quinte – tierce….

Mais cela devient vite monotone. On tourne en rond. L’idéal, c’est d’enchaîner plusieurs consonances ou dissonances, grâce à des mouvements contraires.

Emergence de la notion d’accord

Vers le milieu du XIVe siècle, un court traité, le Quatuor principalia, dont le titre renseigne sur la norme de quatre voix qui s’est établie pour la texture polyphonique (supérius, ténor, contraténor et bassus), nous apprend que les voix supérieures doivent faire consonance avec la voix la plus grave.

Par ailleurs, une autre pratique se fait jour : à partir de 1490 on voit apparaître, à côté de l’exposé classique des enchaînements contrapuntiques, un chapitre consacré à la construction des formations verticales de plus de deux sons (généralement quatre, l’écriture à quatre voix étant la norme), et illustré par un tableau de ces superpositions de consonances que nous avons dès lors le droit de nommer « accords ». Mais d’une part il ne s’agit que d’accords isolés où, encore une fois, seule la dimension verticale est prise en considération ; et d’autre part le concept contrapuntique y est très présent en ce sens que la technique consiste à superposer non pas quatre notes l’une après l’autre et dans un ordre quelconque, mais une consonance de base, celle de l’ossature supérius-ténor, avec 1°) la note de basse, qui fournit le soutien « harmonique », et 2°) la note de la voix médiane restante (altus ou contratenor), vouée à la fonction de remplissage.

En résumé, le tableau d’accords remplit donc uniquement la fonction verticale du processus de composition, tandis que la fonction horizontale, celle des enchaînements, est remplie par l’ossature à deux voix. En d’autres termes, on dit à l’apprenti compositeur : vous avez des règles détaillées pour faire un bon contrepoint à deux voix, vous avez par ailleurs un tableau vous indiquant le rapport vertical à observer pour chacune des consonances prises individuellement, et quel que soit le nombre de voix qu’il vous plaira d’employer ; il y a là tous les éléments pour faire une bonne composition polyphonique sur la base du contrepoint simple ou diminué. Et il en est toujours ainsi, c’est-à-dire que l’enseignement du contrepoint tient lieu de traité de composition ; un tel type de traité, entendu au sens moderne et donnant des recettes pour l’agencement formel de l’ensemble, l’emplacement des pauses cadentielles, etc..., ne voit d’ailleurs pas le jour avant le XVIIIe siècle .

4. Le XVIe siècle : théories et tendances

Les avancées théoriques

L’effort de théorisation générale de la composition opéré par Tinctoris se reflète dans l’extraordinaire profusion de traités, encouragée par l’essor de l’imprimerie, mais dont beaucoup sont des manuels élémentaires d’apprentissage du solfège et de la solmisation. Au centre de ce vaste corpus se détachent deux monuments encyclopédiques, le Dodecachordon du suisse Heinrich Glarean (1547), et les Istitutioni harmoniche de l’italien Gioseffo Zarlino (1558), le premier tourné vers le passé, malgré l’innovation à première vue spectaculaire que constitue le système des douze modes, le second riche de perspectives d’avenir.

La préoccupation essentielle de Glarean, en effet, est le respect de la tradition modale, mais cette fois explicitement appliquée à la composition polyphonique, et illustrée par un très grand nombre de citations de compositeurs appartenant à la sphère franco-flamande, d’Ockeghem ou Isaac à divers contemporains.

Il va sans dire que ces prémices de la dichotomie majeur/mineur de l’harmonie tonale sont tout à fait étrangères à la pensée du nostalgique de la pureté modale grégorienne qu’était Glarean ; elles sont en latence, par contre, dans les résultats harmoniques que Zarlino tire de sa nouvelle division du monocorde.

L’évolution stylistique

Rappelons que c’est notamment chez Zarlino que l’on trouve la définition d’une « nouvelle sorte de cadence » comme saut de quinte descendante ou de quarte ascendante effectué par la basse, symptôme frappant d’une nouvelle démarche mentale dans la conception de la tex ture harmonique. De fait, la polyphonie de la Renaissance tend de plus à plus à se structurer en un discours rythmé par ce que nous appellerions une cadence parfaite. Cette évolution est la plus sensible dans le répertoire profane, dont les dimensions généralement courtes et les contraintes du texte versifié amènent à resserrer les repos cadentiels, situés sur les degrés mélodiques préférentiels que sont la finale, le 5ème, le 4ème, souvent le 3ème pour les modes « mineurs » selon Zarlino, et exprimés par la partie de basse, ce qui nous donne, en termes anachroniques d’analyse harmonique tonale, des cadences parfaites intermédiaires à la dominante, à la sous-dominante ou au relatif majeur. De plus, cette tendance s’accompagne de deux particularités stylistiques importantes :

• la faveur croissante (pour des raisons de compréhensibilité du texte) du contrepoint note contre note et syllabique, c’est-à-dire que chaque syllabe du texte, à l’exception de quelques mélismes, acquiert une valeur harmonique structurelle, étant partie constituante de l’harmonia perfetta de Zarlino, autrement dit, que la texture musicale de la pièce se réduit à un contrepoint de première espèce en rythme plus ou moins accéléré ;

• l’abandon progressif, sinon définitif, du ténor comme voix structurelle au profit du supérius, la voix qui jouit du maximum de perceptibilité, ce qui se reflète dans la pratique de la transcription des pièces vocales pour une voix, accompagnée par un instrument polyphonique (par exemple le luth) exécutant les autres parties.

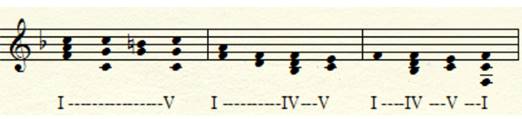

Le premier de ces deux comportements se vérifie dans le répertoire destiné à une large diffusion, comme la frottola italienne ou la chanson française dite « parisienne ». C’est ainsi que, par exemple chez Claudin de Sermisy, on peut étudier, dans la célèbre chanson « Tant que vivray », la conjonction de la texture note contre note avec un remarquable placement de la cadence de basse sur la finale et la dominante du mode, ainsi qu’une conduite de basse qui ferait apparaître, en termes d’harmonie tonale, la structure d’enchaînement I - V (demi-cadence) // I -IV - V (demi-cadence) // I -IV -V - I :

Réaliser la partition ?

Le deuxième comportement trouve une illustration toujours chez Sermisy. Alors que dans ses premières chansons on décèle encore la présence manifeste de la mélodie structurelle au ténor : par exemple dans « Jouissance vous donneray », le remarquable profil dorien authente de la mélodie de ténor sol-si--ré fa (...ré -do-si- -la-sol), par la suite, chez ce compositeur, la pratique courante est celle d’une harmonisation note contre note, conçue de toute évidence à partir du supérius. Dans une autre aire géographique, l’histoire du choral luthérien est elle aussi très éclairante : à l’origine simple monodie, la mélodie de choral est intégrée dans la musique savante comme cantus firmus dans une texture de contrepoint traditionnel où elle figure généralement au ténor, puis souvent au supérius ; un tournant définitif est pris en 1586 avec les 50 Geistliche Lieder und Psalmen d’Osiander, dans lesquels la mélodie originelle apparaît toujours à la voix supérieure, dans une structure contrapuntique totalement syllabique et homophone : autrement dit le choral harmonisé classique tel qu’il se présente, par exemple, à la fin des cantates de J.S. Bach, la seule différence résidant chez ce dernier dans la conduite tonale de la ligne de basse.

5. La période de transition

Si, à l’ensemble de symptômes qui viennent d’être relevés, on ajoute une tendance qui s’affirme de plus en plus : l’allongement des valeurs rythmiques de la basse, on obtient un schéma de texture musicale qui est celui de l’ère baroque, dominée par la pratique de la basse continue. Dans ce dernier type de composition, en effet, on peut voir le retour en force de la double ossature, mais non plus celle de l’ancien contrepoint, qui supposait une voix structurelle, le ténor, auquel se superposait une autre voix composée en fonction de ce ténor. Le schéma de basse continue, au contraire, suppose l’égalité hiérarchique des deux voix d’ossature, qui cependant assument des fonctions différentes : un supérius porteur du sens de la mélodie, une basse fournissant le soutien harmonique, et, entre les deux, des voix de remplissage s’insérant dans le cadre ainsi formé, dans le but d’enrichir la sonorité résultant du rapport vertical des deux composantes du cadre.

Les basses instrumentales

Dans le répertoire instrumental de danse de la Renaissance, on trouve, dès la fin du XVe siècle, une série de courtes mélodies exposés en valeurs longues à la basse en ostinato (c’est-à-dire répétés « obstinément »), et dont la fonction est d’offrir un schéma de danse à variations : tel est le cas de la pavane, du passamezzo, de la romanesca ou de la folia (d’où leur appellation de « basses italiennes » ; le ground du répertoire anglais fait référence à des techniques analogues). Il s’agit en fait, dans une réalisation fixée par l’écriture, d’une technique d’improvisation propre à la musique de danse, et dont on retrouve la trace dans la « basse danse » du XVe siècle. Le principe de l’ostinato permet en effet à un second musicien d’exécuter une ligne mélodique diversement ornée et soutenue, à intervalles réguliers, par les notes en valeurs longues du premier, lesquelles font véritablement office de piliers harmoniques.

L’avènement de la basse continue

Par rapport à ce schéma d’ossature supérius-basse, le concept de basse continue apparaît, pour ce qui est de sa genèse, beaucoup moins fonctionnel. Les premiers témoignages de cette technique, datés de la fin du XVIe siècle, reflètent la préoccupation purement pratique de l’organiste d’église chargé d’accompagner un chœur sans disposer d’une « partition », celle-ci n’existant que dans les brouillons du compositeur. On voit donc apparaître des parties de basso reproduisant la succession des notes les plus graves du contrepoint (qui ne sont pas nécessairement celles de la basse vocale), sur lesquelles l’organiste, rompu à la pratique du contrepoint improvisé, exécute des accords consonants (en principe la combinaison tierce-quinte, compte tenu, sans doute, de la reconnaissance des notes structurelles du contrapunctus simplex). Le résultat de cette opération mentale consiste donc en une succession d’accords ne prétendant pas à une cohérence polyphonique, car seule importe la consonance appropriée construite à partir de la basse, et non la ligne mélodique qui pourrait en résulter au supérius en tant qu’élément constituant d’une ossature.On en a une confirmation avec les Madrigali de Luzzaschi (1601) à une, deux et trois voix accompagnées par une partie de clavier écrite en toutes notes, et où les rares accords de sixte sont essentiellement construits sur le mi de la configuration hexacordale mi-fa lorsqu’il monte au fa.

Par contre, l’ossature est bien présente lorsque l’exécutant a devant les yeux à la fois une ligne de basse et la partie supérieure dans toute sa précision : tel est le cas, dès 1553, des Recercadas de Diego Ortiz, rare exemple, pour l’époque, de musique en partition et non en parties séparées, même si ces dernières se réduisent modestement à deux : viole et clavier, la partie de clavier étant représentée par une unique ligne de basse.

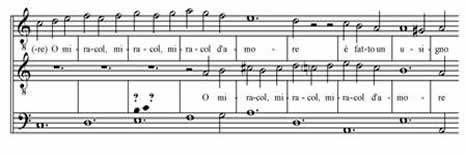

Dans la deuxième série de ces recercadas, « seconda manera de tañer el Violon con el Cymbalo que es sobre canto llano », la basse est effectivement un cantus planus écrit en valeurs longues (et cohérent en termes de modalité : 1er mode transposé, se terminant régulièrement par une descente de diapente), identique pour les six pièces de cette série : il s’agit donc de six variations sur une basse donnée, la quelle doit être jouée « avec ajout de consonances et quelque peu de contrepoint adapté à ce que jouera la viole, de façon qu’on puisse parler de contrepoint souple » (ex.9). Exemple 9 Les indications de jeu donnés par Ortiz sont absolu ment conformes à une définition de la pratique de la basse continue valable jusqu’a la fin du XVIIIe siècle : enri chir par des accords une ligne monodique de basse, tout en faisant preuve d’imagination par le recours au res sources du contrepoint diminué. C’est bien ainsi que se présentent en Italie, au tout début du XVIIe siècle, les premières basses nommément désignées comme basso continuo, qu’il s’agisse de monodie accompagnée (les Nuove 61 Musiche de Caccini en 1601, les récitatifs des premiers opéras, comme l’Euridice de Peri en 1600), ou de ce qu’Alfred Einstein nommait « pseudo-monodie », c’est-à-dire une texture polyphonique telle qu’on puisse la réduire significativement à un schéma supérius-basse (1602 : les Cento Concerti Ecclesiastici de Viadana, 1605 : les madrigaux du 5e livre de Monteverdi). Cependant une différence essentielle de conception sépare les œuvres relevant de ce nouveau style des basses d’Ortiz. Ces dernières en effet sont structurelles de plein droit, puisque faisant office de cantus firmus ; tandis que la seconda prattica, privilégiant l’expression mélodique conformément aux exigences esthétiques de l’humanisme, implique la primauté du supérius dans la conception de l’ossature, et donc, comme chez Claude Le Jeune, la dépendance de la basse, composée comme basse résultante, et non structurante. C’est ce que montre bien ce début du madrigal Amor, se giusto sei du 5e livre de Monteverdi, où le soprano entre seul, accompagné par la basse continue :

Les implications harmoniques de la basse

L’année 1607 voit la parution des deux premiers de ces traités, dont les auteurs sont Agazzari et Bianciardi. À ce dernier, en particulier, on doit une innovation remarquable : des tableaux d’enchaînements à deux termes, qui se différencient des traditionnels enchaînements d’intervalles contrapuntiques en ce qu’il s’agit d’intervalles de basse conçus comme fondements de l’harmonie, au lieu d’en être une simple composante. Or de ces enchaînements, exposés de façon purement pragmatique, se dégagent certaines orientations que nous pourrions appeler « tonales ». Par exemple, une basse montant par saut de quarte demande la tierce majeure : l’exemple qu’il donne (la-do+ montant à un unisson sur ré) revient à appliquer à tout degré mélodique de la basse la cadence de basse de Zarlino (cf. p. 43), avec montée de demi-ton d’une « sensible » à une finale provisoire ou définitive. Par ailleurs, toute note de basse demande à être harmonisée par une consonance de tierce et quinte, sauf pour les notes « qui n’ont pas la quinte au-dessus d’elles, comme lorsqu’on chante par bécarre de B mi à F fa ut [c’est-à dire qu’au-dessus du si se produirait la quinte diminuée si fa], ou par bémol de E la mi à B fa -mi [c’est-à-dire la quinte diminuée mi-si-] ». En clair, cela veut dire que si l’intervalle de quinte au-dessus de la basse devait être une quinte diminuée, une « fausse quinte », on remplace la quinte par la sixte.

Transition et modulation

Revenant à ci-dessus, il serait possible d’analyser ce passage, mesure par mesure, selon une conception traditionnelle de la modulation passagère en système tonal : de 1 à 4, passage d’Ut majeur à Fa majeur ; de 4 à 6, passage au relatif Ré mineur ; de 7 à 9, passage à la dominante La mineur ; autrement dit, une série de modulations aux tons voisins. Une telle conception est évidemment totalement étrangère à la pensée harmonique d’un compositeur du début du XVIIe siècle, qui doit raisonner en termes de portions d’échelle au sein du système diatonique, avec intégration de notes accidentelles lors des enchaînements cadentiels, de façon à arriver par demi-ton ascendant sur un degré représentant la limite inférieure d’une species de quinte. Concrètement, cela signifie que :

• Dans les quatre premières mesures il doit harmoniser une montée hexacordale de do à la ;

• Dans les deux mesures suivantes il opère une descente de diapente sur ré en faisant la cadence par saut de quinte à la basse sur les deux derniers degrés ;

• cet aboutissement sur le ré est également l’occasion d’un « pivotage » entre les mesures 6 et 7, par lequel se constitue un nouveau diapente dont la limite supérieure est mi et la limite inférieure la, avec même processus cadentiel, transposé à la quarte inférieure :

Ce processus de pivotage dans lequel le nouveau diapente partage un certain nombre de notes communes avec le précédent, est déterminant pour expliquer ce que l’on nommera plus tard les modulations aux tons voisins, passages d’une tonalité à une autre par relations de voisinage.

Il faut patienter jusque vers la fin du XVIIe siècle, comme par exemple dans ce passage des Eléments ou principes de musique d’Etienne Loulié (1696) : Les Airs ou Ouvrages de Musique où l’Ut est sur une autre lettre que le C, s’appellent Musique Transposée ; & cela se connoit lorsqu’il y à un ou plusieurs Diezes, ou un ou plusieurs Bemols immédiatement après la Clef ».