Le développement du disque et la notion d'album

L'histoire de l'enregistrement sonore remonte au 19ème siècle, lorsque les inventeurs ont commencé à travailler sur des méthodes pour capturer et conserver des sons. Les premières tentatives ont été des méthodes acoustiques, où des sons ont été enregistrés en utilisant des dispositifs tels que des cornets acoustiques et des diaphragmes. Cependant, ces méthodes étaient souvent peu fiables et de mauvaise qualité.

En 1877, l'inventeur américain Thomas Edison a développé le premier système d'enregistrement sonore pratique, appelé le phonographe. Le phonographe était un dispositif mécanique qui enregistrait des sons sur un cylindre en rotation en utilisant un stylet qui gravait les ondulations sonores sur un support en cire. Le son pouvait ensuite être reproduit en faisant tourner le cylindre et en lisant les ondulations sonores avec un stylet similaire.

Bien que le phonographe ait été une percée importante, il avait des limites importantes. Les cylindres ne pouvaient pas être réutilisés et devaient être remplacés après chaque enregistrement. De plus, la qualité sonore était souvent très médiocre.

Dans les années 1880, une alternative est apparue sous la forme du gramophone, développé par Emile Berliner. Le gramophone utilisait des disques plats, qui pouvaient être fabriqués en grande quantité à partir d'un seul moule. Les disques ont également produit une meilleure qualité sonore que les cylindres.

Au fil des ans, les technologies d'enregistrement sonore ont continué à évoluer, avec l'introduction de nouvelles méthodes telles que l'enregistrement magnétique, qui utilise un champ magnétique pour enregistrer des sons sur une bande magnétique, et l'enregistrement numérique, qui convertit les sons en signaux numériques stockés sur des supports électroniques.

Aujourd'hui, les technologies d'enregistrement sonore ont considérablement évolué, permettant des enregistrements de haute qualité à partir d'une variété de sources, y compris des instruments de musique, des voix et des sons électroniques. Ces enregistrements peuvent être stockés sur des disques, des cassettes, des fichiers numériques et des services de streaming, offrant une grande variété d'options pour capturer et écouter des sons.

Progrès entre 1888 et 2003

Premier enregistrement au monde !

Il ne fait aucun doute que l’apparition de l’enregistrement et le développement de l’industrie musicale ont eu un impact fondamental sur la diffusion de la musique en général et des musiques populaires en particulier. Le jazz, le rock ont aussi pu se répandre sur l’ensemble de la planète grâce à ce qu’il est convenu d’appeler la transmission phonographique, une transmission qui de « orale » devenait « aurale ». Le disque, élément du souvenir, objet du désir aussi a, tout comme la radio, modifié les habitudes d’écoute et de transmission. Louis Aragon, dans Les Voyageurs de l’impériale (1947) décrit dans le chapitre XXXVII, « l’intrusion » du phonographe dans le cercle familial et amical. L’action se situe au début du XXe siècle :

« Sur la table de fer, sous les arbres, était déballé le cadeau que le Lyonnais avait apporté aux siens. Un gramophone ! […] C’était une boîte d’acajou rectangulaire sur laquelle est placé un cylindre, au-dessus du cylindre il y a un pavillon de métal, et devant, une mécanique qu’on remonte avec une grosse clef. Et toute une collection de cylindres dans des boîtes de fer rangées en rangs de cinq dans un grand écrin. On les fit jouer. »

Louis Aragon, Les Voyageurs de l’impériale, Paris, ©Gallimard, 1947, édition Livre de Poche, 1961. p. 205.

Les morceaux entendus allaient de « La Marseillaise » à « L’air du Toréador » de Carmen en passant par « Il pleut, il pleut, bergère ». Paulette, personnage du roman, a alors cette réflexion significative :

« C’est charmant, ce gramophone ! Voilà comment je comprends la musique : des morceaux pas trop longs, qu’on peut arrêter si on en a assez… Et puis on panache… Du sérieux, du léger, un monologue… »

Ibid., p. 205-206.

Objet d’une écoute libérée des contraintes, il devient aussi objet du souvenir, recréant une émotion d’un bonheur passé. Il y a cette scène admirable du film réalisé par Julien Duvivier en 1937, Pépé le Moko, avec Jean Gabin, où apparaît une Fréhel vieillissante et oubliée du public se souvenant avec émotion de sa splendeur passée en réécoutant un de ses disques, une chanson de 1926 intitulée « Où est-il donc », paroles de André Decaye et Lucien Carol, musique de Vincent Scotto.

Un autre exemple intéressant de cette notion de « transmission » est ce court métrage datant de 1932 avec en vedette Louis Armstrong, intitulé A Rhapsody in Black and Blue (réalisation d’Aubrey Scotto, scénario de Phil Cohan).

L’histoire est introduite par une séquence montrant un homme jouant de la batterie sur des ustensiles de cuisine et mimant la rythmique du disque de Louis Armstrong qu’il est en train d’écouter sur un phonographe (qui est d’ailleurs l’objet du premier plan du film). Sa femme, fâchée de le voir ne rien faire tandis qu’elle se tue à la tâche, finit par l’assommer alors qu’il lui annonce le titre du morceau « I’ll Be Glad WhenYou’re Dead, You Rascal You » (que l’on peut traduire par « J’srai content quand tu seras mort, vieille canaille »). Il part dans un rêve qui lui fait rencontrer son héros en chair et en os.

L’apprentissage par la transmission phonographique est un autre phénomène lié à la diffusion de la musique par le disque. C’est exactement ce que raconte Keith Richards, guitariste des Rolling Stones, dans son autobiographie :

« Tout ce que je jouais, je l’apprenais dans les disques. Je pouvais jouer quelque chose immédiatement, sans passer par les contraintes terribles de la musique écrite, la prison des mesures et des cinq lignes. La musique enregistrée a libéré un paquet de musiciens qui ne pouvaient pas forcément s’offrir des cours de solfège, comme moi. »

Keith Richards, in Keith Richards, James A. Fox, Life, traduction Bernard Cohen, Paris, Robert Laffont, 2010.

Le jazz, le rock et le blues se sont répandus de cette manière : sans les enregistrements des bluesmen américains importés en Angleterre, pas de British Blues, pas de Rolling Stones, Yardbirds ou autres formations de cette première moitié des sixties destinées à écrire une page importante de l’histoire des musiques populaires du XXe siècle, et dont Jeff Beck est l’un des acteurs majeurs.

« Les enregistrements, poursuit Richards, ont permis d’accéder à l’expression, au feeling de la musique […]. Ça a donné naissance à un type entièrement nouveau de musiciens, en une génération. »

Ibid., p. 100.

Mais le disque ne véhicule pas uniquement « l’expression et le feeling », il véhicule aussi un son, une manière d’enregistrer qui peuvent devenir tout aussi marquants que la musique elle-même. Keith Richards, dont le témoignage est décidément précieux :

« L’important, c’était le son. Quand j’ai entendu HeartbreakHotel pour la première fois, ce n’est pas que j’aie immédiatement voulu devenir Elvis Presley. Je ne savais même pas qui c’était, à l’époque. J’ai tout simplement entendu le son, l’utilisation d’une autre manière d’enregistrer [c’est nous qui soulignons]. Comme je l’ai découvert par la suite, le responsable était Sam Philips, le génie visionnaire de Sun Records. L’utilisation de l’écho, l’absence de toute interférence extérieure. On avait l’impression d’être dans le studio avec les musiciens, d’entendre exactement ce qui s’était passé, sans chichi. »

Ibid., p. 101.

Du 78 tours à l’album 33 tours

Rouleaux (avec le gramophone d’Edison) puis disque avec l’invention d’Emil Berliner, la durée d’enregistrement disponible imposée par le support a sans doute aucun influé sur la durée des œuvres enregistrées. Les disques 78 tours 30 cm, plus ou moins réservés à la musique classique, pouvaient contenir un maximum de cinq minutes de musique, tandis que les 78 tours 25 cm étaient limités à plus ou moins trois minutes, généralement destiné à la « variété ». S’il était difficile de modifier la durée d’un mouvement de symphonie (sinon en jouant sur le tempo), en revanche, un enregistrement de jazz, par exemple, devait se conformer à la durée disponible : du New Orleans au bebop, les morceaux n’excèdent guère la durée imposée par ce que l’on nomme une « face » : trois minutes. Mais cette durée, malgré la disparition progressive du 78 tours dans les années 1950, devient pratiquement un format-type, sinon obligé, reproduit par le 45 tours. On peut sans peine imaginer que celle-ci est fortement liée aux contraintes de durée imposées par les radios. L’arrivée du vinyle microsillon avec ses 20-25 minutes disponibles par face et le développement de la bande magnétique ont modifié les pratiques. C’est une lapalissade que de dire que My Favorite Things, morceau enregistré en 1960 par John Coltrane, n’aurait pu voir le jour, avec ces quelque 13 min 43 s de long, au temps exclusif du 78 tours.

Difficile donc, à l’époque du 78 tours de parler « d’album » même s’il est probable que le mot aujourd’hui utilisé pour désigner un album 33 tours ou un CD dérive de ces classeurs où l’on « stockait » (souvent par douze disques) sa collection de disques. Une œuvre « classique » pouvait ainsi être contenue dans un seul et même « classeur » devenant, comme pour des photographies, une sorte « d’album sonore ». C’est bien au temps du microsillon et du développement du format 33 tours que se développe également la notion « d’album ».

L’industrie musicale et, par conséquent, les artistes « pop » n’en sont pour autant pas venu immédiatement à l’idée d’album : « De 1962 à 1966, écrit Iddir Zebboudj, les groupes pop donnaient la priorité au single (45 tours), qui était alors l’argument promotionnel par excellence. » (Iddir Zebboudj, « Le concept album : une vaste “escrockerie” ? », Volume !, vol. 4, n° 2, 2005).

Et même à l’époque de « l’album-roi » (les années 1970), le 45 tours n’avait rien perdu de son attrait promotionnel comme l’explique Bhaskar Menon à propos du « Money » des Pink Floyd (voir le DVD ClassicAlbums: The Making of The DarkSide of The Moon).

Les albums ont d’abord été conçus comme des collections de chansons regroupant en un tout dix-douze chansons d’un même artiste ou d’un même groupe. Les Beatles même, au début de leur carrière, étaient contraints de produire un 45 tours tous les trois mois, un album (de treize titres) tous les six mois. Rythme imposé à la fois par leur manager (Brian Epstein) et leur producteur (George Martin) tel qu’en témoigne ce dernier dans le film de Ron Howard, Eight Days a Week :

« Brian Epstein et moi travaillions étroitement à planifier leur avenir. On avait convenu de sortir un 45 tours tous les trois mois et un album tous les six mois. »

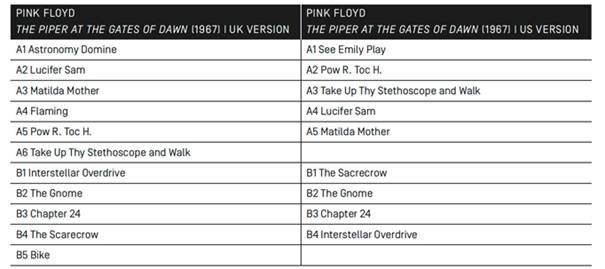

Les marchés n’étant pas encore totalement « mondialisés », il arrivait fréquemment qu’un album publié au Royaume-Uni sorte aux États-Unis avec non seulement un certain décalage mais aussi un track listing sensiblement différent. Par exemple, si l’on compare les titres présents dans les versions UK et US de Are You Experienced? de Jimi Hendrix (même titre générique mais pochettes différentes), The Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd (même titre générique et même pochette) et de Aftermath des Rolling Stones (pochettes différentes), on ne peut que constater la distorsion existante entre les versions proposées au public de chaque côté de l’Atlantique.

Source : discogs.com

La pratique s’atténue dans les années 1970 mais perdure jusque dans les années 1980 puisque l’album Sulk (1982) du groupe anglais The Associates subit le même sort. Même pochette, même titre, mais contenu sensiblement différent entre la version anglaise et l’américaine.

Pourtant, dès la fin des années 1960 se développe l’idée d’« album-concept ». Une idée qui cherche à créer une unité et désigner l’album comme un tout, un « disque dont les différentes plages sont reliées entre elles par une idée directrice. Ce principe, utilisé pour la première fois dans l’album Sergeant Pepper des Beatles, contrastait avec la pratique habituelle consistant à regrouper sur un disque quelques titres sans liens particuliers. Comme pour le 78 tours […] le support dictait la forme. » (Christophe Pirenne, Vocabulaire des musiques afro-américaines, Paris, Minerve, 1994). Pirenne cite alors The Lamb Lies Down on Broadway de Genesis, Tales fromTopographicOcean de Yes, et il aurait pu ajouter Histoire de Melody Nelson de Serge Gainsbourg ou bien encore Les Aventures de Simon et Gunther Stein de Daniel Balavoine : autant d’albums dont le concept passe en premier lieu par la trame littéraire. On raconte une histoire ou bien on se sert d’une thématique particulière comme fil conducteur (l’absence dans Wish You Were Here de Pink Floyd). Il est difficile, malgré ce que dit Pirenne, de dire quel fut réellement le premier album concept : nous pourrions même envisager qu’au fond un album regroupant en un tout des chansons de Noël est déjà une sorte de concept, qu’il soit l’œuvre d’un même artiste ou une compilation d’artistes sur un même thème. En élargissant un peu le propos, il est d’autres unités qui peuvent être dégagées : la construction formelle envisagée en dehors de toute continuité « littéraire » ou du son, de la production, l’ensemble des critères pouvant bien entendu être présents dans un seul et même disque. La présence d’une structure formelle étant une évidence dans un album-concept guidé par une « trame » littéraire, elle n’en est pas moins structurée autour d’une dynamique conçue face par face.

La forme

Parmi les nombreux exemples d’albums que l’on peut considérer comme conceptuels dans leur forme, citons Atom Heart Mother (1970) et Meddle (1971) de Pink Floyd, tous les deux construits sur un schéma comprenant un morceau sur une face entière (en A pour Atom Heart Mother avec le morceau éponyme et en B pour Meddle avec « Echoes »). Même « concept » autour de la forme de l’album Low de David Bowie (1977) qui présente deux faces différentes dans leur construction (de même que Heroes) : la première rassemble sept titres au format plutôt « pop » (dont le premier est un instrumental), la seconde est constituée de quatre morceaux plus « expérimentaux ».

Le son

Il est certain que Seventeen Seconds de The Cure (1980) dégage à son écoute une certaine « unité » par le son, la texture sonore, volontairement morne d’un bout à l’autre de l’album, qui y a été créée.

Un article intéressant (en anglais) sur la production de l’album est d’ailleurs accessible en ligne. De la même manière, à défaut d’une « unité » créée par une continuité du propos à travers les thèmes abordés dans les textes, un album comme le troisième opus délivré par Peter Gabriel – souvent distingué des autres opus par sa pochette « Melt » – est, grâce à la « couleur » apportée par la production de Steve Lillywhite assisté par Hugh Padgham, significatif : par le choix de ne pas utiliser les cymbales mais uniquement les peaux de la batterie mais aussi par le mode d’enregistrement de cette batterie, par les arrangements, le musicien et le producteur sont parvenus à créer une sorte de « concept » sonore (écoutez, par exemple, The Intruder).

Construire une dynamique

Quoi qu’il en soit, un album, qu’il soit « simple » collection de chansons ou bien plus conceptuel se construit. Il y a une dynamique qui, au temps du vinyle (temps qui tend à revenir), se répartissait sur deux faces. Chaque face se devait d’avoir sa propre dynamique d’écoute. Si l’on veut faire très simple : une ouverture qui accroche et une fermeture qui donne envie de retourner le disque. On peut aussi réfléchir à une construction et un enchaînement des morceaux qui vont tenir compte des tonalités de chacun d’entre eux (tout en conservant la dynamique le cas échéant). C’est bien entendu le cas dans la quasi-totalité des albums-concept.

Cette notion de dynamique conçue pour un vinyle disparaît dès lors que les albums ont été réédités en version CD. Et pour cause ! Les deux faces enchaînées peuvent détruire cette dynamique et/ou la rendre complètement obsolète. Prenons un exemple : Abbey Road des Beatles (1969). La face A se termine par I Want You (She’sso Heavy) », titre de John Lennon dont toute la fin n’est qu’un long et répétitif crescendo augmenté par l’apparition d’un bruit blanc (joué sur un synthétiseur Moog) qui envahit peu à peu l’espace sonore avant que le morceau ne soit brutalement coupé, interrompu alors même que la boucle harmonique n’est pas achevée. La sensation qui, normalement, atteint l’auditeur est, après cette saturation de l’espace et de la texture sonore, celle d’un vide soudain. Si l’on écoute le vinyle, la face s’achève ainsi et l’auditeur doit faire l’effort d’aller retourner le disque pour entendre les harmonies plus apaisantes de « Here Comes The Sun ». Sur le CD, le commencement de « Here Comes The Sun » suit presque immédiatement l’arrêt brutal de « I Want You (She’sso Heavy) » cassant ainsi cette dynamique voulue par les Beatles et George Martin. C’est peu ou prou le même effet (saturation de l’espace, coupure brutale) que l’on retrouve à la fin de la face B de l’album Pornography de The Cure (1982). L’effet achevant cette fois le disque, il reste aussi puissant en vinyle ou en CD. C’est, dans ce cas, la construction symétrique des deux faces qui est plutôt mise à mal par l’édition CD.

Quelle place pour You Had It Coming dans ce schéma ?

Le processus de création de You Had It Coming substitue à la structure simple telle que couramment définie un cheminement autre, beaucoup plus proche, dans son esprit sinon dans sa méthode, de celle employée par Miles Davis, mais qui, dans les musiques construites sur des samples est monnaie courante. Il n’y a pas ici de plan préétabli. Ce sont les divers éléments récoltés durant les séances d’enregistrement qui vont servir de base à l’élaboration, la construction, la structuration finale des différents titres de l’album, reproduisant le modèle de construction élaboré dans le cadre des musiques électro : accumulation d’éléments qui se superposent, jeu sur la texture…

Dans sa méthode même d’élaboration, dans le choix, à travers celui du producteur (Andy Wright) d’un « son » spécifique (aidé en cela par les éléments apportés par Aidan Love), You Had It Coming présente une cohérence sonore indéniable et une construction (élaborée en cas avec la conscience du format CD) qui vont être étudiées dans la quatrième partie de ce dossier.